9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,在北京广场隆重举行。

深圳人虽然无法远赴北京,但却不约而同地在选择了放下手中的工作,在办公室,在教室里,在街头巷尾,一同观看九三阅兵仪式,铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,开创未来。

深圳是座年轻的城市,但我们的历史不年轻。在我们脚下的这片土地上,深圳人也曾创造了很多足以改变战局的红色经典战役。

1938 年 10 月,日军在大亚湾登陆,广州、宝安(今深圳)相继沦陷。

彼时的深圳,还不是 “特区”,而是珠三角边缘的 “边陲之地”,但这片看似 “不起眼” 的土地,正是东江纵队的主要发源地之一,成为了华南抗日的 “星星之火”。

1938年,曾生、王作尧等在深圳坪山组建抗日武装,后合编为东江纵队,司令部设在深圳市大鹏新区葵涌街道土洋村。

东江纵队在深圳最震撼的故事,是两场 “跨越国界” 的 “生命接力”:一场救了中国的文化脊梁,一场救了反法西斯的盟军战士。这两场营救,都刻着深深的 “深圳印记”。

1941 年 12 月香港沦陷,在这段长达三年零八个月的黑暗时期,东江纵队孤悬敌后,在日伪军的夹击下浴血奋战,没有先进装备,就用土制炸弹炸日军据点;没有通讯设备,就靠 “交通员” 徒步穿越封锁线送情报,成为了唯一成建制且坚持抵抗直至抗战胜利的武装队伍。

在香港沦陷后,日军为了扼杀中国人民的抗争意识,将矛头指向了当时藏身于香港,坚持为抗日发声的一众文化名人。为此,在1941-1942年间,东江纵队成功营救了被困香港的邹韬奋、茅盾、何香凝等数百名爱国民主人士、文化界人士及国际友人,被称为“秘密大营救”。

在大营救的4条主要撤离路线中,西部陆路撤离路线就是从香港岛到九龙,过荃湾,翻越大帽山,进入元朗十八乡,过落马洲,渡深圳河,到达白石龙村。

如今位于龙华区的中国文化名人大营救纪念馆,成为了岭南地区收藏中国文化名人大营救史料及文物最多,也是深圳市唯一的主题性纪念馆。

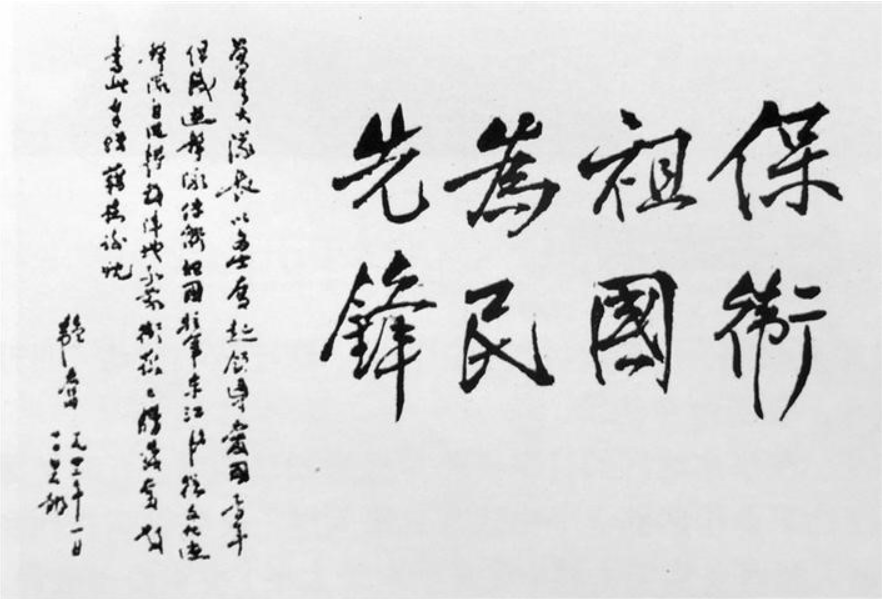

△1942年1月,邹韬奋从香港脱险后,在白石龙村题词:“保卫祖国,为民先锋。”

第二场则是在国际反法西斯统一战线中,东江纵队完成了一场跨越山海的生死营救,上演了一场深圳版的《拯救美国大兵瑞恩》。

1944年2月11日,美国飞虎队飞行员唐纳德・克尔驾驶P-40战斗机突袭被日军占领的香港启德机场。

在击落一架日机后,克尔的飞机也中弹,他被迫弃机跳伞,降落在了九龙后山的观音山坳。

虎落平阳,在命悬一线之际,这位美军“飞虎队”的飞行员被当时只有14岁的东江纵队港九独立大队的李石发现。被称为“小鬼交通员”的李石,迅速把唐纳德带到一个山洞躲藏了起来,并向游击队报告了情况。

收到消息后,东江纵队马上开始了营救行动。之后的二十多天,不同的游击队员和村民来到唐纳德藏身的地方,为他换药、包扎、送食物。

但为了搜捕克尔,日军出动了1/4的驻港兵力,扫荡、封锁克尔的逃跑路线。克尔不得不滞留在马鞍山、石芽山一带。在这里,克尔结识了名震大湾区的传奇英雄刘黑仔。

1944年3月,港九大队海上中队几乎拿出全部家底,调派三艘武装船护送克尔横渡大鹏湾,突破日军封锁,在大鹏半岛南澳登陆,成功将克尔送到东江纵队司令部。

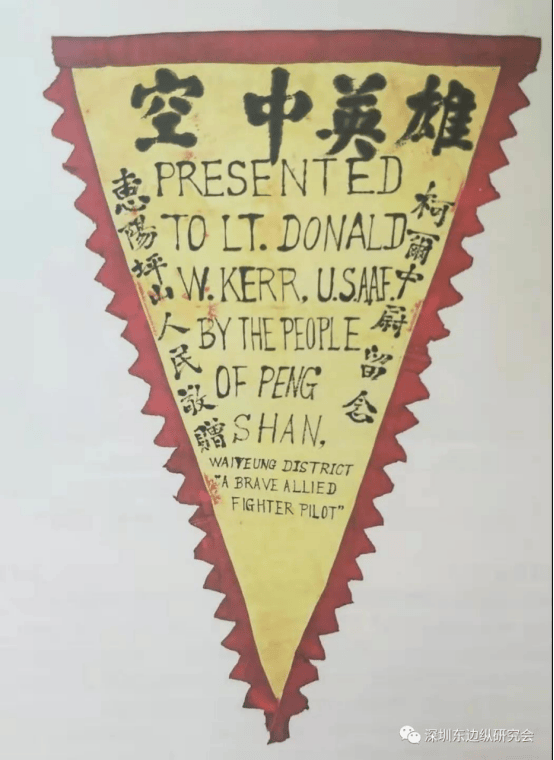

在坪山,包括曾生在内的坪山各界代表100多人,为克尔举办了一场隆重的欢迎仪式,并送上一面三角锦旗,上面写着——

“空中英雄”、“柯尔(即克尔)中尉留念”、“惠阳坪山人民敬赠”以及对应英文。

这场深圳版的《拯救大兵瑞恩》,不仅创造了绝地接力营救飞行员的经典战例,更在中美反法西斯战争史册上写下了浓墨重彩的一笔。

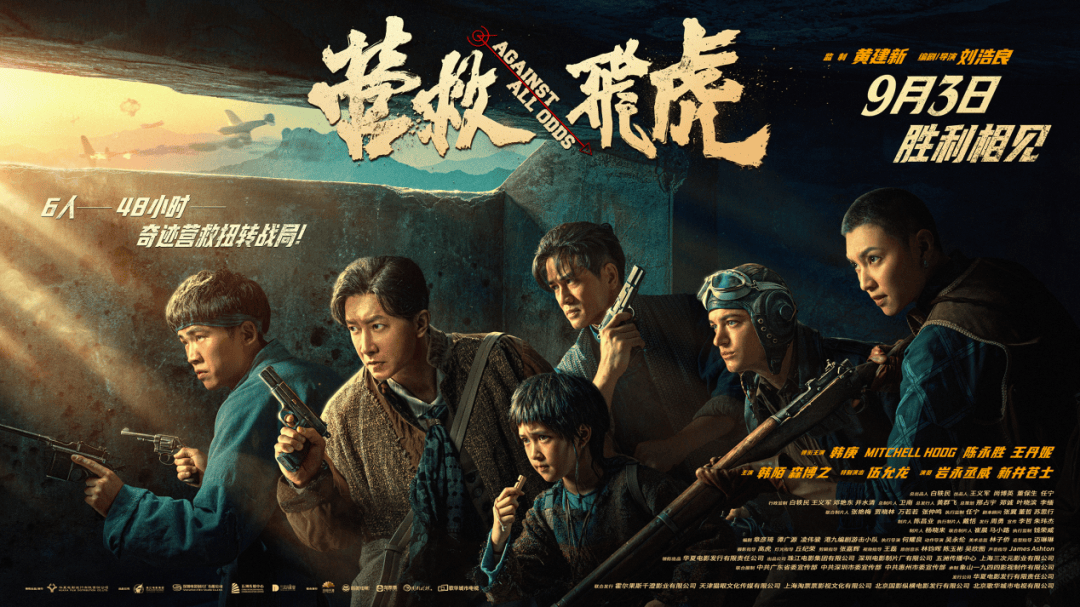

如今,这段以营救飞行员的真实历史为蓝本、来自深圳的红色力量,已经搬上了电影荧幕——

由广东省委宣传部、深圳市委宣传部等单位联合摄制,刘浩良编剧并执导的电影《营救飞虎》,正式于9月3日登陆全国院线,成为深圳为中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日的献礼。

在看完九三大阅兵仪式后,我立马前往电影院观看电影《营救飞虎》。当天,微博话题#在深圳拍的这部电影上映了# 已经登上了娱乐热搜榜,可见这部深圳影片的关注度。

电影的核心情节,取材于那段真实的历史传奇。但当时见证历史战役的香港与深圳,如今已经成为了繁华都市。

为此,剧组不惜在深圳市坪山区 1:1 还原1944年香港红磡、湾仔街景,还深入大鹏新区的海蚀洞,进行实景拍摄。影片结尾“对火点烟”的场景,更是源自真实历史照片。

在电影中,“干活”这句台词被多次提起。作为电影主演,片中饰演“欢少”的演员韩庚其实早在2002年,就曾进入深圳歌舞团工作。

在他看来,台词“干活”其实蕴含深圳精神——努力、坚持、韧劲,而深圳的发展离不开有创造、坚持、有韧劲儿精神的深圳人。

在电影院里,我遇到了一位白发苍苍的耄耋老人,他拄着拐杖,连走路都要亲人搀扶,但他依然在电影首映日来到了电影院。

电影散场后,我来不及找到他,我不知道他是否也曾是东江纵队的一员,但我相信,他肯定见证过东江纵队的那段历史。

从电影院走出,回望历史,深圳不仅有东江纵队刘黑仔这样的抗日传奇,更有许许多多像“欢少”这样勇敢没有姓名的普通人。

东江纵队能在深圳立足,靠的从不是精良装备,而是 “普通人的支持”:客家人的山歌、渔民的船桨、华侨的汇款、孩子们的 “情报员”,共同织成了一张 “人民战争” 的大网。

2008年开始,唐纳德·克尔的儿子戴维·克尔多次来到深圳,他捐赠了父亲的很多物品,也重走了当年营救其父亲的“来时路”。

他说:若要纪念这段历史,就必须趁早,并想办法把这份记忆与情感传承给下一代。

△戴维·克尔在党史专家、当年营救其父亲亲历者后代的陪同下重走救援路。图源:深圳史志

奋战的来时路,从不曾被遗忘。电影《营救飞虎》不仅是对历史的重现,更是对东江纵队精神的传承。在首映礼上,东江纵队后代代表陈建勋回忆起父亲参与营救美军飞行员克尔的经历:“父亲曾与克尔在山洞中隐蔽20天,当时上千名日军严密搜捕,父亲冒着危险往返山路运送粮食与药品。”

“如今亲历者日渐减少,我们这代人更应扛起弘扬抗战精神的责任,让英雄故事代代相传。”

令人欣喜的是,80 多年过去,东江纵队的故事没有被山海淹没,反而成了深圳最鲜活的 “城市记忆”。

如今,深圳保留着东江纵队司令部旧址、纪念馆等红色遗迹,它们承载着那段厚重的历史,是传承东纵精神、弘扬爱国主义的重要载体 ,也是我们深圳人独特的精神财富,更是东江纵队留给深圳的 “红色家书”。

克尔在在土洋养好伤后,被护送回到了桂林的空军基地。归队后的克尔,立刻向第14航空队司令陈纳德建议:

陈纳德获知后,立刻指示将克尔被营救的经历编入飞虎队脱险教材,并同意克尔提出的美军和东江纵队合作的建议。

1944年10月,东江纵队经请示中央,由批示、周恩来回复同意,与美军正式建立起情报合作联系。

为此,东江纵队特地成立了情报部门,负责和美军联络,交换日军情报。负责这个情报处的处长,是一位来自深圳大鹏的年轻人,他叫——袁庚。

没错,就是那个在30年多年后,已经60多岁还能创造蛇口奇迹的改革先锋,袁庚。